“이것은 단순한 기술 서적이 아니다. 내가 몸담고 있는 이 세계의 ‘족보’이자, 거대한 역사의 기록이다.”

역사를 싫어했던 공학도, 나의 뿌리를 찾다

학창 시절, 나는 역사를 싫어했다. 나에게 역사란 그저 외워야 할 연도와 사건의 나열이었고, 배신과 전쟁으로 점철된 승리자의 기록일 뿐, 현재의 나와는 아무런 연관성이 없어 보였기 때문이다.

그런 나의 편협한 생각을 바꿔준 몇 가지 계기가 있었다. 군 복무 시절 읽었던 《서양 미술사》, 《서양 철학사》, 그리고 칼 세이건의 《코스모스》에 담긴 과학사였다. 이 책들을 통해 나는 비로소 깨달았다. 인간은 시간의 흐름 위에 사는 존재이며, 과거의 기록은 필연적으로 현재의 생각과 행동에 영향을 미친다는 것을.

그래서 서점에 《칩 워(Chip War)》가 나왔을 때, 나는 본능적인 흥분을 느꼈다. 반도체 엔지니어로서 살아가는 나에게 이 책은 단순한 역사책이 아니라, “나의 역사”를 다루는 책이었기 때문이다.

엔지니어가 아닌 역사학자의 시선

이 책의 저자 크리스 밀러(Chris Miller)는 엔지니어가 아닌 국제사를 연구하는 역사학자다. 그는 이 방대한 서사를 완성하기 위해 무려 5년간 자료를 수집하고 수백 명을 인터뷰했다.

역사학자가 쓴 기술 이야기라 그런지, 책은 기술적 디테일에 매몰되기보다 사건의 흐름, 인물 간의 관계, 그리고 그 결정적인 순간들을 공학도의 시선보다 훨씬 날카롭게 포착해낸다. 트랜지스터 하나가 세계 패권의 지도를 어떻게 바꿨는지 서술하는 대목에서는 전율이 느껴질 정도다.

진공관에서 반도체로: 미사일이 똑똑해지다

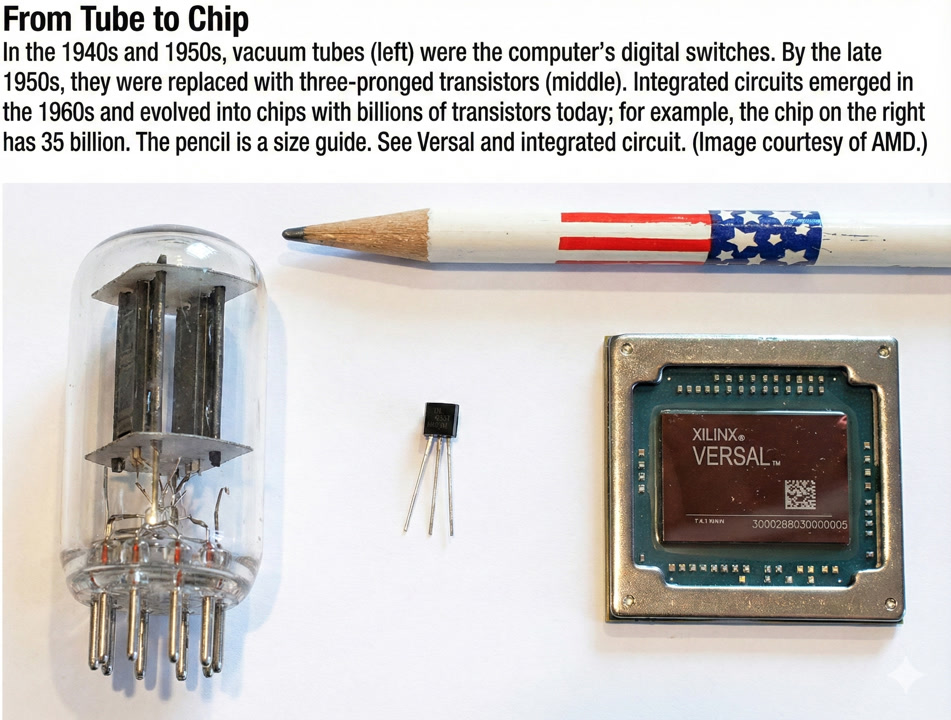

반도체가 처음 등장했을 때, 가장 먼저 눈독을 들인 것은 미 국방부(펜타곤)였다. 당시 유도 미사일이나 컴퓨터에는 ‘진공관’이 쓰였는데, 이건 문제가 많았다.

- 진공관의 한계: 전구처럼 생겨서 잘 깨지고, 엄청난 열을 뿜어내며, 무엇보다 부피가 너무 컸다. 미사일 앞부분에 집어넣기엔 너무 무겁고, 진동에 약해 발사 순간 고장 나기 일쑤였다.

- 반도체의 혁신: 반면 실리콘 기반의 칩은 작고, 가볍고, 전기를 적게 먹으면서도 충격에 강했다.

책에서는 이 변화가 전쟁의 양상을 어떻게 바꿨는지 설명한다. 멍청한 폭탄을 쏟아붓던 시대에서, 정밀 타격이 가능한 ‘스마트 무기’의 시대로 넘어가는 열쇠가 바로 반도체였다.

펜타곤의 자금, 그리고 민간 시장의 폭발

초기 반도체는 너무 비싸서 민간 기업은 엄두도 못 냈다. 이 막대한 초기 R&D 비용을 펜타곤이 “가격 불문하고 사겠다"며 감당해 줬다. 덕분에 수율이 잡히고 가격이 떨어지자, 반도체는 군용을 넘어 민간 시장으로 쏟아져 들어왔다.

나는 이 대목에서 유닉스(Unix)와 리눅스(Linux)의 관계가 떠올랐다. 폐쇄적이고 거대한 메인프레임이나 연구소에서 쓰이던 유닉스 시스템이, 리눅스라는 오픈소스 정신과 만나 전 세계 모든 서버와 안드로이드 폰으로 퍼져나간 폭발력. 반도체 역시 군사 기술이라는 폐쇄적인 알을 깨고 나와 PC, 스마트폰, AI로 확장되며 인류의 삶을 송두리째 바꿔놓았다.

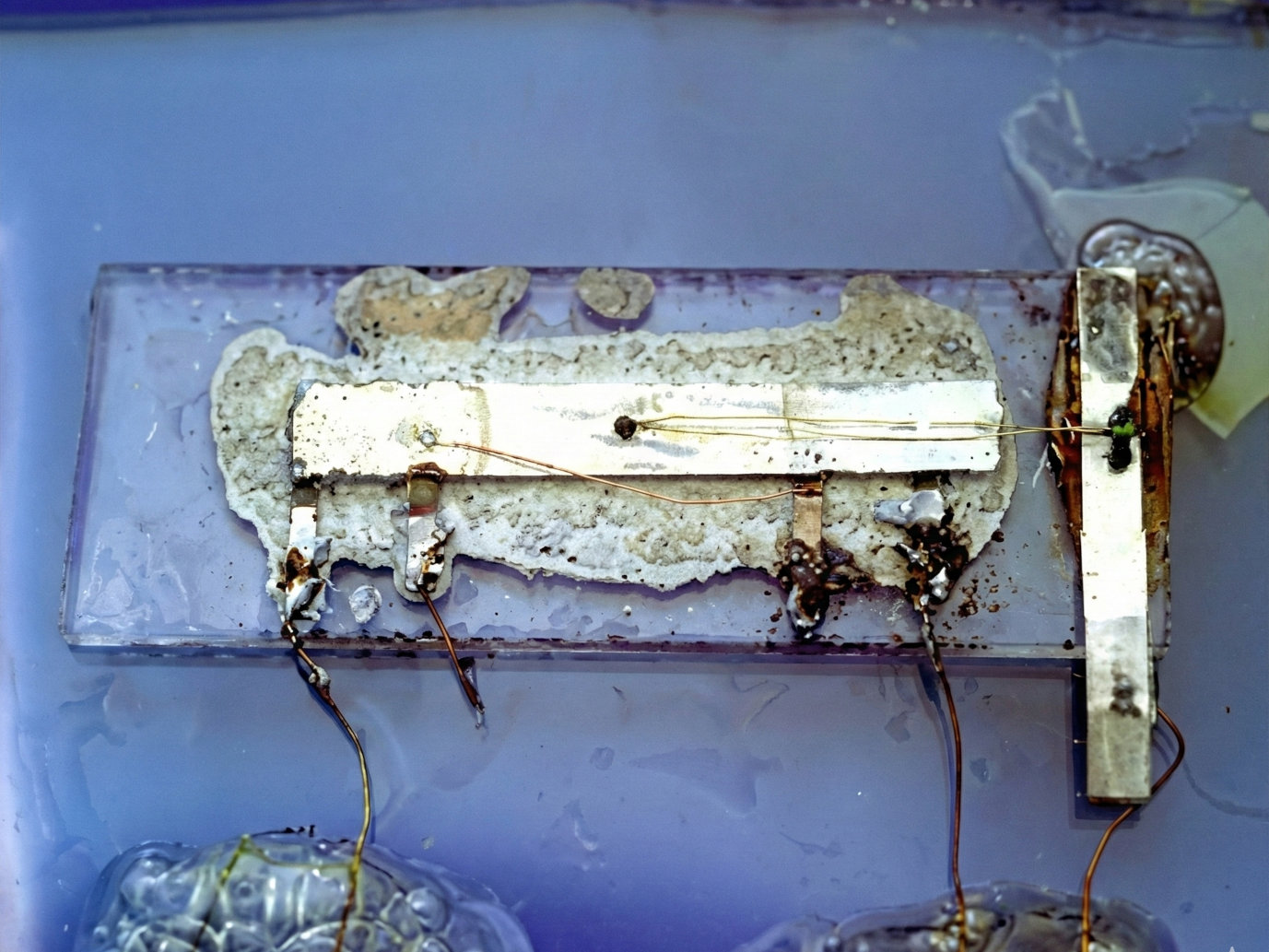

리소그래피: ‘수의 폭력’을 해결한 인쇄술

초기 전자 기기는 ‘신뢰성’이 가장 큰 문제였다. 트랜지스터가 아무리 좋아도, 그걸 연결하려면 사람이 일일이 납땜을 해야 했다. 부품이 1,000개면 연결 부위는 수천 개가 넘는다. 그중 딱 하나만 끊어져도 시스템은 먹통이 된다. 업계에서는 이를 “수의 폭력(Tyranny of Numbers)”이라 불렀다.

여기서 등장한 구세주가 바로 리소그래피(Lithography) 공정이다.

- 혁신의 핵심: 전선으로 하나하나 잇는 대신, 빛으로 회로를 ‘인쇄(Print)’해버리는 것이다.

- 결과: 복잡한 배선이 실리콘 위에 한 번에 그려진다. 사람이 납땜할 필요가 없으니 불량률이 제로에 수렴하고, 신뢰성은 비약적으로 상승했다.

오늘날 우리가 수십억 개의 트랜지스터가 들어간 CPU를 쓰면서도 고장을 걱정하지 않는 건, 바로 이 리소그래피 기술 덕분이다. 책을 읽으며 다시 한번 이 공정이 얼마나 마법 같은 기술인지 실감했다.

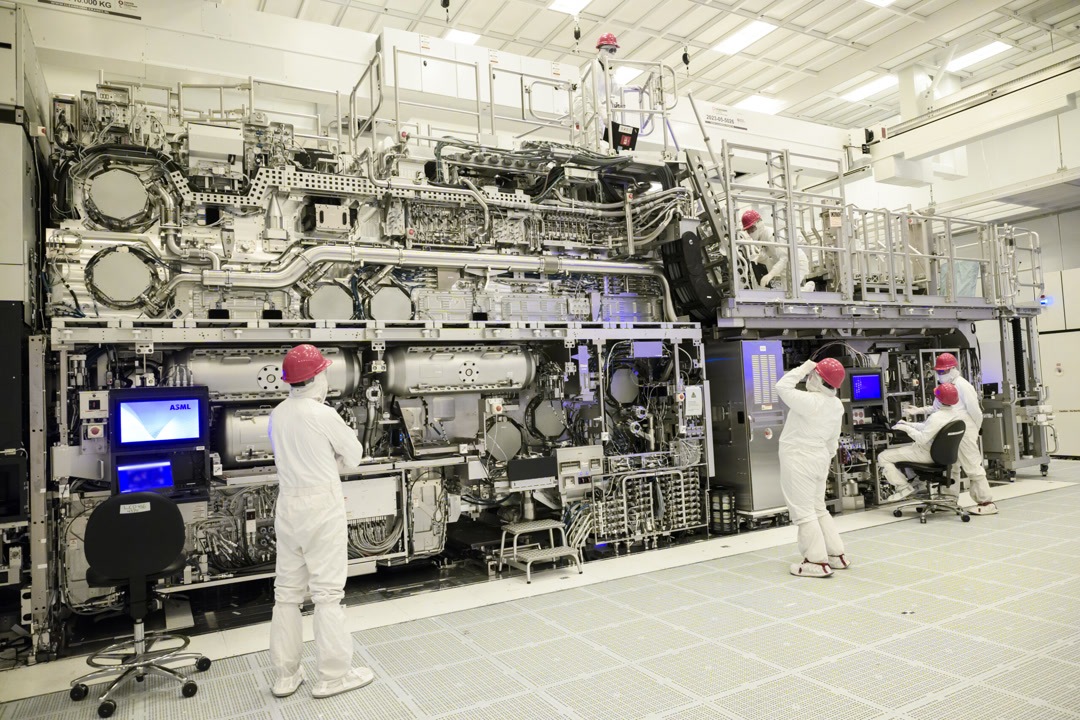

무어의 법칙, 그리고 EUV라는 기적

책은 무어의 법칙이 제안된 이후, 불과 몇 십 년 만에 천지개벽한 시장의 변화를 숨 가쁘게 따라간다. 특히 인상 깊었던 부분은 현대 반도체 공정의 정점인 EUV(극자외선) 기술에 대한 묘사다.

ASML이 만드는 EUV 장비는 단순한 기계가 아니다. 파장을 극도로 짧게 만들기 위해, 아주 작은 주석(Zinc/Tin) 방울을 초고속으로 낙하시키고, 이를 레이저로 타격하여 이온화시킨 뒤 빛을 얻어낸다. 손톱만한 칩 위에 회로도 한 장을 그려 넣기 위해 전 세계의 광학, 재료, 물리 기술이 집약된 것이다.

저자는 이를 두고 “세계 최대의 단일 비즈니스”라고 표현한다. 실리콘밸리의 설계부터 네덜란드의 장비, 일본의 소재, 대만과 한국의 제조까지. 세계화에 맞춰 전 지구가 하나의 목표를 향해 정교하게 맞물려 돌아가는 거대한 톱니바퀴와 같다.

역사의 최전선에 서 있다는 것

책은 일본이 소니(Sony) 같은 가전 산업의 호황을 등에 업고 DRAM 시장을 석권했던 시절, 그리고 미국의 견제로 일본이 주춤하는 사이 한국(삼성)과 대만(TSMC)이 어떻게 부상했는지 드라마틱하게 보여준다.

책을 덮으며 나는 내가 지나온 시간들을 되돌아보았다. 액정이 달린 흑백 휴대폰을 쓰던 시절부터 폴더폰, 컬러폰을 거쳐 스마트폰의 시대가 도래하기까지. 나는 그 격변의 시기에 그저 소비자로서 시장의 흐름을 목격했을 뿐이었다. 애플이 자체 설계한 칩을 노트북에 탑재했을 때 느꼈던 그 신선한 충격은 아직도 생생하다.

하지만 지금은 다르다. 나는 더 이상 관찰자가 아니다. 과거 수많은 천재들과 기업들이 피 튀기는 경쟁을 통해 쌓아 올린 이 거대한 ‘실리콘 탑’의 가장 높은 곳, 그 최첨단의 현장에서 엔지니어로서 함께하고 있다.

《칩 워》는 나에게 단순한 지식을 넘어, 내가 하는 일에 대한 자부심과 무게감을 동시에 안겨주었다. 역사의 흐름 속에 내가 서 있음을, 그리고 우리가 만드는 이 작은 칩이 또다시 역사를 바꿀 것임을 믿는다.